平凉故事 文明之旅|公刘躬耕兴芮鞫

唐关古道 悠悠豳风

滔滔汭水 奔腾放歌

古槐浓荫 庇佑一方

公刘躬耕 芮鞫之兴

公刘是远古时代华夏民族的农业之父,也是周人得以发展壮大的重要奠基者。他本姓姬,名刘,被后人尊称为“公刘”。

公刘的先祖就擅长农耕生产,曾被舜帝封在今陕西武功县一带,称为后稷。到公刘时代,他的部落已从渭河流域迁徒到北豳(今庆阳庆城宁县一带),在那里种植农作物,发展农业。但是那里和少数民族戎狄接界,生活并不安定。于是,公刘决定带领族人离开这里,寻找更适合农业生产的地方。《诗经·大雅·公刘》就有记载:“止族乃密,芮鞠之即。”

周先祖公刘迁居汭河、芮鞫(今崇信县,隶属甘肃省平凉市,东靠泾川、灵台两县,西与华亭市接壤,北连崆峒区,南与陕西陇县毗邻),教民稼穑,传授桑麻,采石搬碫,营造居所,创造了先进的农耕文明,奠定了周王朝和芮鞫兴盛之基。

公刘一行众人风尘仆仆,顶着炎炎烈日,踏着野草荆棘,一路向西。他们的脸和手臂早已被晒得黝黑,他们长长的头发和胡须迎风摆动,但是为了生存,他们不畏艰险,知难而进,一心要找到适合部落生活的地方。经过长途跋涉,终于在汭水河畔,看到了一个山林茂密、河水清澈、野物奔突、人迹罕至的地方。于是,公刘决定在此定居。这就是古代称之为“芮鞠”,今天名为“崇信”的地方。

他们在这里喝上了甘甜的汭水,吃上了刚刚烤熟的野猪、野羊,并且用带来的粮食做饭,让疲惫不堪的身体得到恢复。他们修建草舍、打扫山洞,公刘决心要让族人过上不再饿肚子,每天都能吃饱饭的生活。于是他们积极开垦荒地,种植谷物。

公刘的先祖们已经知道,善于奔跑的动物并不好捕获,而且捕猎之后,肉也不好保存,人们常常饥一顿饱一顿。为了每天都能吃到填饱肚子的食物,他们发现并培育了谷类植物。今天很少种植的糜子,在那个时代已经大量种植,填充了先民们饥肠辘辘的肚皮。

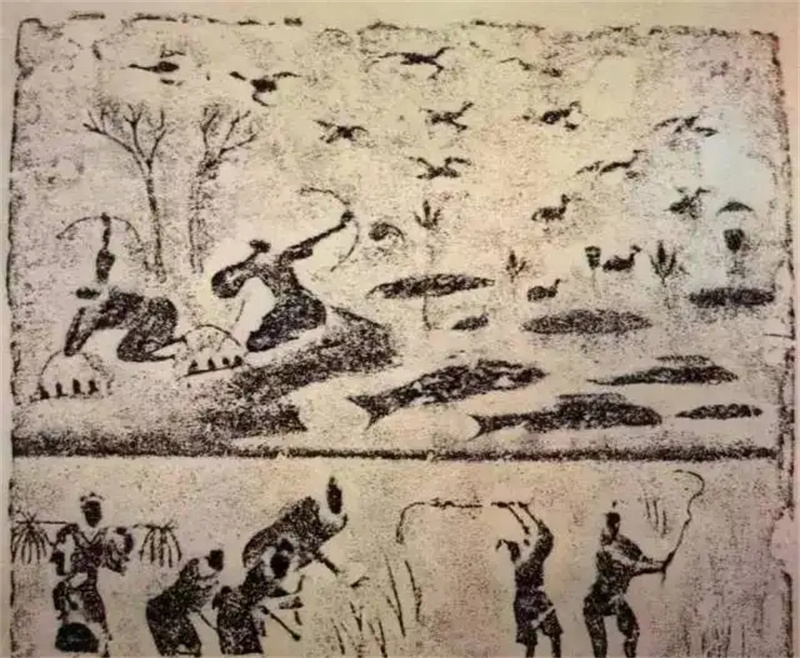

公刘亲自下地劳动,并发明改进劳动工具,减轻劳动强度,用镢头、斧头、木锨等劳动工具,把开垦的荒地种上谷子和糜子,将收获的东西晒干之后贮存起来,这样就不怕坏掉,能有计划地做成食物,以维持生计。他引汭河水对农田灌溉,观察分析土壤,择优预留种子,让品种更优良,田里收获的粮食也越来越多。他还把部分地块种上麻,收获后用麻织布制衣,起到保暖和识别身份的作用。他还伐木削石,制作狩猎工具,也用来对付野兽的攻击。

公刘秉承了先祖们“以农为本”传统,把粮食种植作为头等大事来抓,因此收获的粮食越来越多,也成为当时生活发展最好的部落。许多不会种植庄稼的部落也来投奔,公刘部落成为泾河流域最大的部落。

其他部落前来学习庄稼种植技术,公刘也毫不吝啬传授,通过赠送或交换,把粮食种子提供给他们。这样,公刘种植庄稼的技术便传开了,许多部落因为他传授的技术而吃饱了肚子。因为种植农作物需要开垦土地,而且过程比较漫长,许多因为追逐野兽而游走的部落,开始以农耕为主,定居下来,这样就形成了我国农业社会的早期雏形。

公刘一生都以发展农业作为头等大事,亲身参与生产劳动,很受人们尊敬,人们不再直呼他的姬姓,而尊称他为公刘。和他同宗的姬姓周人也因为他传授的技术,农业生产和部落实力逐渐强大,因而更加尊崇他。

今天,在崇信县境内,有一棵高大的古槐,就是那个时代的见证者。古槐树干完好,枝繁叶茂,树高26米,树枝东西有34米,南北37.7米,占地2.1庙,是我国境内最大、最古老的槐树,被称为“华夏古槐王”。

相传从周朝初年就已经在此生长,距今有3200多年历史,也说明崇信人自古感恩天地、敬畏自然,有着保护自然生态的良好秉性。

公刘圣德,正如屹立三千二百年的古槐王,把绿色、希望、生机润进人心,洒满山川,穿越千年,生生不息。

民以食为天,农事业则百业兴。

从古至今,汭河、泾河乃至渭河流域人民,都感念公刘的教化恩德,塑像建庙纪念和追思。他是华夏民族农业的先祖,他的后人即取得天下的周朝,也秉承了他重视和发展农业生产的风尚,才兴旺发达起来。

今天的崇信城内,建成了美丽的“公刘园”,伟岸的公刘雕像矗立在广场上,他左臂抱着沉甸甸的谷穗,右手拿铲,双目炯炯有神,面向东方站立,受世人敬仰。

参考资料:

1.[汉]司马迁《史记·卷四·周本纪第四》(中华书局 1982年出版)

2.[宋]朱熹 注《诗经·大雅·公刘》(上海古籍出版社 1987年出版)

3.新编《崇信县志》(甘肃人民出版社 1997年出版)