国庆去哪呢?|成纪文化城:华夏之根 羲皇之乡 紫极之位 成纪之光

继天立极三皇首

开物成务百圣先

成纪文化城位于平凉市静宁县城中心,国家3A级景区,占地面积66亩,建筑面积1.8万平方米。

由中国著名工程设计大师任震英、高级建筑师左国保设计,为秦汉建筑风格,高大宏伟,古朴典雅,巍峨壮丽,内涵丰富。

静宁,物华天宝、雄才辈出,是史籍中“古成纪”所在地,更是人文始祖伏羲的降生地。

因伏羲孕一纪(十二年)而后生,故古人把伏羲诞生地称为“成纪”。为了纪念伏羲圣德,成纪后人修建了成纪文化城。

成纪,为西汉所置成纪县治,位于静宁县治平乡刘河村,唐时迁至天水市。成纪古城被誉为“人类开元第一城”。

作为古代地名,成纪有两次迁移之变。即中唐前的治平成纪、晚唐时的显亲成纪、宋后秦州成纪。

《史记》记载,汉初就有“成纪”这个地名,而明确标记具体位置的是北魏郦道元编著的《水经注》。《水经注》里所说的成纪古城正是今天静宁县治平乡刘河村东南的成纪城遗址。

对于成纪南迁,《旧唐书·地理志》记载的很清楚,在唐开元二十二年(公元734年)成纪县因地震灾害由静宁治平迁到秦安显亲川;《秦安县志》记载北宋初年又南迁至秦州,即今天的天水。

正是因为历朝历代史书的明确记载,1993年甘肃省政府将成纪古城遗址列为“省级重点文物保护单位”;2013年又被列为国务院“第七批全国文物重点保护单位”。

三皇之首,紫极之位,德配天地,光照日月,肇启中华千秋大道文明之光。

相传上古时代,“华胥氏”到一个叫“雷泽”的地方去游玩,偶尔看到了一个巨大的脚印,便好奇地踩了一下,于是就有了身孕。怀孕十二年后生下一个儿子,人首蛇身,取名伏羲。

伏羲立足成纪故里,放眼黄河五岳,画八卦,释民疑,创国家,定官制,正姓氏,立嫁娶,制俪皮,作网罟,兴音乐,推甲历,开创了华夏之文明。

沐百代成纪风华,成一家锦绣风流。文化城四季殊异,景致奇秀。

春日,百花齐放,园内万物竞相吐绿,叠翠欲滴;夏日,每到夏夜,在这里乘凉的人们迟迟不肯离开;秋日,院中乔树霜满枝桠,又是一季“霜叶红于二月花”;冬日,白雪覆盖,仿佛将人们带回远古世外的神秘。

皇羲古神圣 妙契一俯仰

不待窥马图 人文已宣朗

景区以伏羲大殿为主体,分南北两院。伏羲大殿由主殿及东西阙楼组成,共分三层。伏羲圣像安放在大殿二楼。

伏羲纪念馆——内塑有伏羲青铜圣像;顶绘《河图》《六十四卦方圆图》;壁刻绘有《圣诞成纪图》《观象授时图》《俪皮婚嫁图》《龙官分理图》《琴奏扶来图》等伏羲圣迹;陈设“九鼎八簋”等至尊礼器。

青铜像高5.9米、重4.8吨,是伏羲圣像中最大的一尊,由夏商周断代工程首席科学家李学勤、清华大学美术学院教授钱绍武先生设计。圣像前的楹联集于右任先生墨宝,于右任先生舅家在静宁,先生于1941年寻找舅家时,在静宁城乡留有许多墨宝。

“解民忧排民难启民智化民风民敬民祀,循天律开天道立天极弘天理天酬天彰”——表达了静宁人民对先祖伏羲无限敬仰之情,歌颂了伏羲对中华民族的伟大贡献。

八卦坛——降神祭祀的场所,仿远古昆仑神坛建造。内嵌太极图,外嵌先天八卦图,可见太极、两仪、四象、八卦。涵宇宙真理,寓世间万象,神秘瑰丽。

成纪历史人物纪念馆——位于伏羲大殿东西阙楼,分别为秦汉人物馆、李广馆、李世民馆、李白馆、抗金名将馆、清民国人物馆,展现了各个历史时期静宁籍政治、军事、文化等文人豪杰,一人一品,意境深远。

一段段历史,一曲曲史诗,从远古缓缓走来,以厚重丰饶的精神力量,激励着成纪子民不断砥砺奋进。

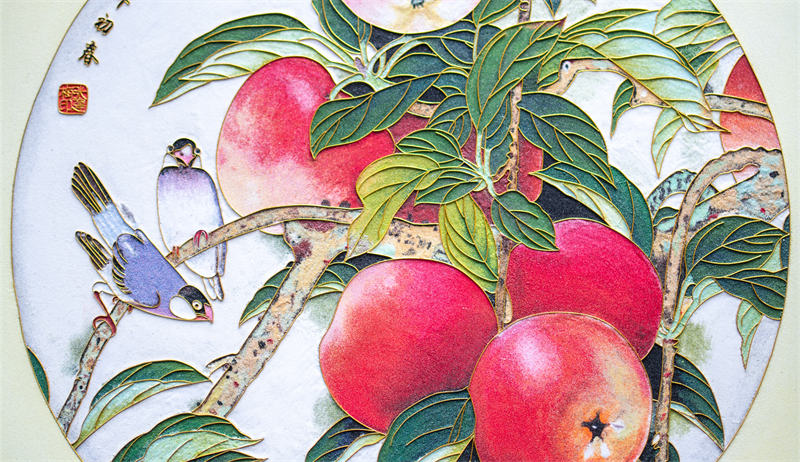

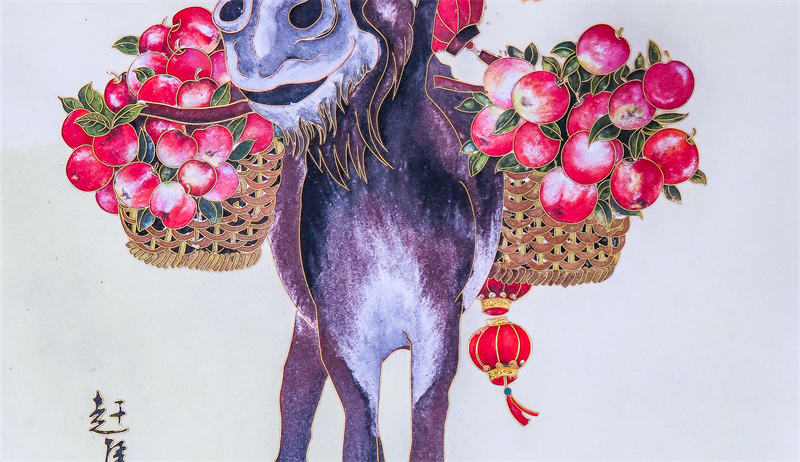

成纪书画产业园位于文化城南院,东为书画长廊,西为成纪书画院,内有享誉陇原的“静宁掐丝画”工艺坊,主要经营掐丝画、书画、古玩、十字绣等具有浓郁地方特色的文化旅游商品,是静宁乃至周边地区书画创作、交流的中心。

静宁当地的掐丝画与其他地区相比具有浓郁的甘肃特色和本土风情,题材大多为丝路文化、古典故事、苹果果业、花鸟鱼虫等。

画风清雅,构图新颖,色彩艳丽,造型丰富。粒粒彩砂晶莹剔透,闪闪发光,既有工笔画的精巧细致,又有油画的实景质感,也有水彩画的空灵透明。

如今,成纪掐丝画已成为静宁大地一张靓丽的名片。

成纪文化城,寻根问祖、心归神宁。

这是一座既古老又鲜活的城;这是一座既宁静又澎湃的城;这是一座既神秘又坦荡的城。

成纪文化城,一首越过雪山、穿过峡谷、掠过万马奔腾草原抵达静宁的大地飞歌。

让静宁这座陇右城池,处处都洋溢着华夏始祖伏羲的文脉遗韵,世世都滋养着成纪百姓耕读传家的文化新风。

洋洋乎成纪,

浩浩乎渭流;

滋养龙之子孙,

还期泽被于千秋。

下一篇: 文屏山:清歌出灵岫 文华瑰丽染朝霞