平凉故事 文明之旅|“嘉靖才子”赵时春:三起三落沉浮记

滚滚长江东逝水

浪花淘尽英雄

白发渔樵江渚上

惯看秋月春风

赵时春,字景仁,号浚谷,生于平凉城南浚谷村,明朝文学家。作为少年成名的天才人物,位列“嘉靖八才子”,是平凉历史上具有全国影响力的文学家。

因关心时事、亢言直谏,后世把他比作汉代贾谊,有“明代贾生”之誉。

他的仕途生涯和苏轼非常相似,文采出众、著述丰盈,完成了平凉有史以来首部府志——《平凉府志》;忠君报国、兼济天下,却屡遭贬谪,经历了三起三落的跌宕人生。

初次被贬

明武宗正德四年(公元1509年),赵时春生于平凉,自幼爱好文学,喜谈兵法,尤爱诗词,博闻强志。

赵时春14岁参加乡试举“诗魁”,取得《诗经》第一(五科之一),综合第三的好成绩。嘉靖五年,赵时春参加礼部会试,名列第一,是为会员。

因第二年皇帝没有举行殿试,对前一年考中的全部赐予进士,所以赵时春就以相当于该科“状元”的身份,被授翰林院庶吉士,后来转任户部、刑部、兵部主事。

明世宗嘉靖九年(公元1530年)七月,年轻气盛且忧国忧民的赵时春,向皇帝上书《崇治本疏》,因为针砭时弊,切中要害,疏请“崇治本、信号令、广延访、励廉耻、惜人才、固边圉、正治教”诸事,帝览后大怒,视为讥讽,诏下狱,降为庶民。

虽然被贬为民,但在京城这几年,赵时春因诗文出众、才华横溢,每有作品写出,文人们就争相传阅。政务闲时,与王慎中、唐顺之、李开先、陈束、熊过、任瀚、吕高或聚而切磋学问,或翰墨激励,学益长进,时人称其为“嘉靖八才子”。

再次被贬

9年后的嘉靖十八年(1539年)五月,31岁的赵时春被召回,成为翰林院编修兼司经局校书,为正七品官员。

这时候的嘉靖皇帝更加迷信方士道人和炼丹之术,长期服用丹药,身体每况愈下,连年累月不上朝理政,朝中大小事全部委托奸相严嵩。

台湾学者柏杨《中国人史纲》评论,世宗在位“二十七年间,总共只跟群臣见过四次面”。平时奏折由严嵩签注意见,世宗朱批签名,严嵩成了他唯一信任的人。

面对皇帝长期不上朝理政这种局面,嫉恶如仇、秉性刚直的赵时春犯颜直谏,联合坊左赞善罗洪先、春坊右司谏唐顺之3人联名上书,请求让太子御殿临朝摄政,接管朝务。

嘉靖大怒,欲从严治罪诸人,幸得李开先等人开释斡旋,赵时春等三人被免除一切职务,再次贬为庶民。

赵时春两次被贬为民,岁入中年,常以诗抒怀:

“去岁布衣充侍从,今春侍臣作布衣。云间却羡南来雁,犹自当春向北飞。”

他又借渠石磕膝、求稳自戒: “路滑才知着足难,不求温饱亦求安。映渠徐步还伤膝,讵敢随波趁急湍。”

尽管内心矛盾重重,然而其忧国忧民的思想,却如暗夜明珠,熠熠生辉。他戴罪在京时,得知“故园烽火急”,便思谋“何由请一队,直捣向燕支”。

他不得亲临战场,便寄语屯边将领:

“每听吹角起胡尘,誓扫匈奴岂顾身。对影还怜天上月,几年曾照太平人。”以己之壮怀鼓舞士气。曾作《御寇论》《炮防》等专论,见地高远,爱国人士盛赞其志。

三遭被贬

十年之后,嘉靖二十九年(公元1550年)五月,鞑靼侵扰北方,边境烽火骤起。

兵部侍郎王邦瑞举荐赵时春,于是被再次召回,任兵部职方司主事,级别正六品。

赵时春在平凉赋闲得讯,拜辞祖茔和老母,冒雪踏上征途,并赋诗以志:“飞雪舞交风,征辔生杀气。正思裴晋公,生缚吴元济。”

第二年,又任山东按察司统民兵佥事,为五品。

嘉靖三十一年(公元1552年)九月,任山东按察司副使。第二年,又改任都察院左佥都御史,提督雁门三关,巡抚山西,为正四品。

九月,鞑靼进犯神池(今山西北部)等内长城,赵时春领兵迎敌,在广武(今雁门关)一带中敌埋伏。他率军在大虫岭与敌血战,终因寡不敌众全军覆没,但赵时春的忠勇以及英雄气概,却被世人称颂。

十二月十五日,朝廷以“其忠勇可嘉,而沉着不足”将其职务,让他回原籍听候调遣,时年45岁。

赵时春少年得志,但命运坎坷,三次被朝廷起用,又三次被贬谪。

奋著《平凉府志》

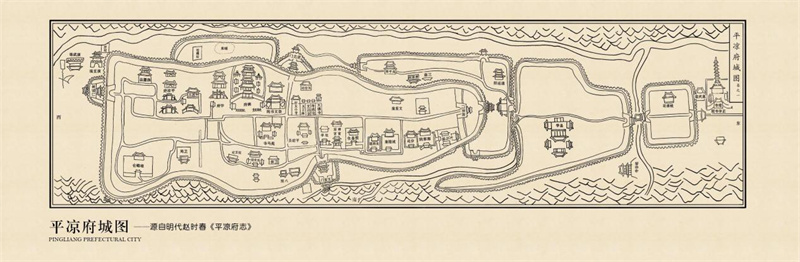

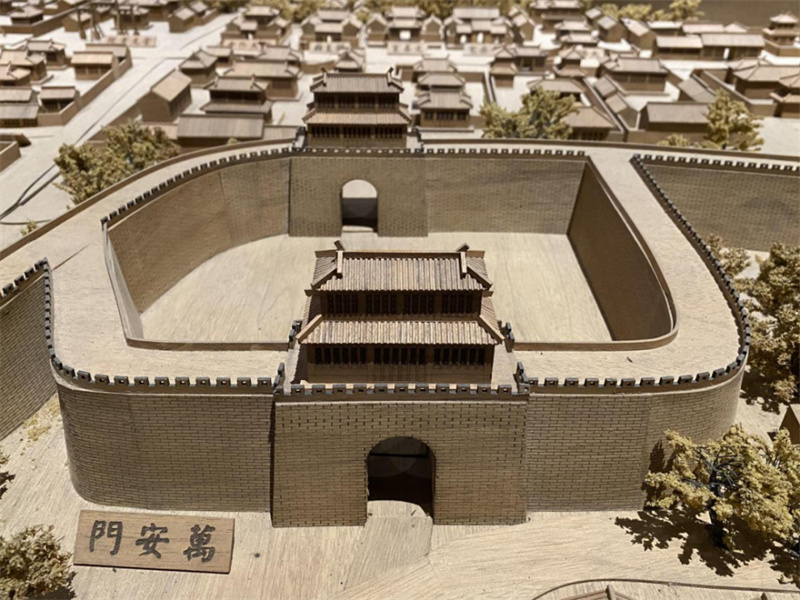

赵时春返乡后,应地方行政长官胡松之约,从嘉靖三十五年(公元1556年)开始编纂平凉有史以来首部府志——《平凉府志》(又名《平凉府通志》)。

他走遍平凉诸州县,广泛征集史料、去伪存真,广采博录、求真务实,五载编纂成书。

《平凉府志》13卷,每卷17门,共29万字。分为建革、山川、户口、田赋、物产、坛祠、藩封、官师、兵制、人物、学校、孝节、风俗、河渠、寇戎、寺观、祥异十七目详加考述,对平凉的历史沿革、社会变迁、疆域山川、城堡古迹、物产人口、风土民情等全面记述。

因其考证有据,记述准确,敢言民生疾苦,书成后名重一时,在关中诸志中最为有名,史料价值颇高,收入《四库全书总目提要》,被后人誉为“平凉的百科全书”。

《四库全书总目提要》和王世祯的《池北偶谈》,均提及并赞美此书。《四库全书总目提要》评价:“其考证叙述具有史法,在关中诸志之内最为有名”。

近代方志学家张维曾指出:“(时春)于民生疾苦,兢兢焉,唯恐言之不尽”。

赵时春文学造诣颇高,作品著有《浚谷集》17卷、《赵浚谷诗集》6卷、《赵浚谷文集》10卷,另有石印《浚谷文抄》2卷。

赵时春作《陟崆峒》曾言:“萦回缘鸟道,蹭蹬俯蛇盘。绝壁千重启,连天一径蟠。仰高心转迫,回首路方难。险绝更休息,凭谁卸马鞍。”

其对故乡的“道源圣地”崆峒山格外情有独钟,时常登临游历,创作了《陪许都事游崆峒》《同游崆峒》《新作泾水桥通崆峒路》《元鹤》等大量赞誉崆峒的壮丽诗篇。

明代的戏曲家、文学家李开先赞誉:“诗非徒作,文非浪言;诗有秦声,文有汉骨。”

著名思想家李贽品论:“海内伺其有所制作,争传诵之。”

“所为文若诗,豪宕闳肆,伸纸行墨,滚滚而出,若不经意,而于古人法度,靡所不合。说者以为有司马子长、李太白之风,不虚也!”

荆川唐公(顺之)于文士鲜所称许,尝有言:“宋有欧苏,明有王(王慎中)赵。”

官场屡屡受挫的赵时春,回乡后除编纂志书、写诗作文外,晚年定居平凉华亭,著有《惠民渠记》《复古南门记》《朝那庙碑记》《重修灵岩寺记》《剡山半雾》《仪山歌》《夜归仪州》《登古仪州西城》《华亭道中》《华亭雨雾》等诗歌。

同时,他积极倡领乡民开矿采煤,借鉴名窑技法,指导安口镇窑工改进陶瓷烧制技术,使当时“安口窑”的陶瓷烧制技术显著提高。

丹心济世

赵时春晚年隐居华亭仪山,但仍不忘兼济天下、心系苍生之志。

第三次遭贬回乡,华亭一带夏秋两季大旱,几乎没有降雨,大片庄稼枯萎,眼看就要绝收,赵时春和县令王官商量,决定开凿惠民渠,引水灌溉农田。

赵时春积极组织农民和衙役公差参与施工,他们充分利用西华川西高东低的特点,从仙姑山东麓起,开凿山石,修筑堤坝,把县城西区周边沟渠的水引入新渠,再沿主渠两边开凿支渠,主渠长十多里,支渠不计其数。

由于工程深入民心,乡民积极捐资投劳很快便完工,引水灌溉田地数百顷,农人受益不浅,得名“惠民渠”。

赵时春为此专著《惠民渠记》,记录了开渠引流之事。

嘉靖四十五年(公元1567年)赵时春逝于平凉,简葬城南,墓葬位于今崆峒区峡门乡贵井村,今残碑犹存。

赵时春宦海沉浮,顽韧乐观,笑对人生,兼济黎民,面对现实种种丧乱,仍时时关注国事民生。正如明代《菜根谭》所言:“东海水曾闻无定波,世事何须扼腕?北邙山未省留闲地,人生且自舒眉。”

北宋黄庭坚绝笔之作《南乡子·重阳日宜州城楼宴集即席作》云:

“诸将说封侯,短笛长歌独倚楼。万事尽随风雨去,休休,戏马台南金络头。催酒莫迟留,酒味今秋似去秋。花向老人头上笑,羞羞,白发簪花不解愁。”

或许这就是赵时春的波折人生所要告诉我们——拨开挫折与苦难,仍旧要对生命和时光抱有最大的留恋与豁达。

万事尽随风雨去,一蓑烟雨任平生。

参考资料:

1.[清]张廷玉《明史·赵时春传》(1974年中华书局出版)

2.景颢《平凉史事》(2016年西北大学出版社)